Die Gaststätte Fischhaus

gehört zwar nicht mehr zu Almrich , aber vielen Almrichern ist die Gaststätte

gut bekannt und wird immer wieder als beliebtes

Ausflugsziel oder für Feierlichkeiten in Anspruch genommen.

Seit 2006 die neuen Wirtsleute das Fischhaus übernommen

haben ist die Resonanz um so größer geworden.

.

NTB 25.06.2008

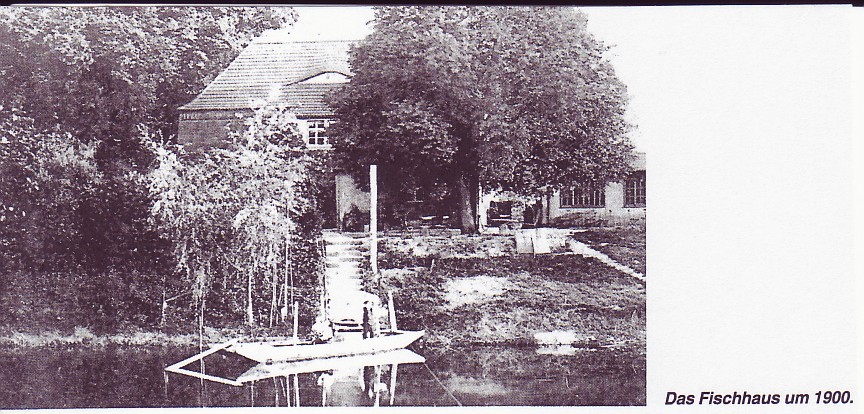

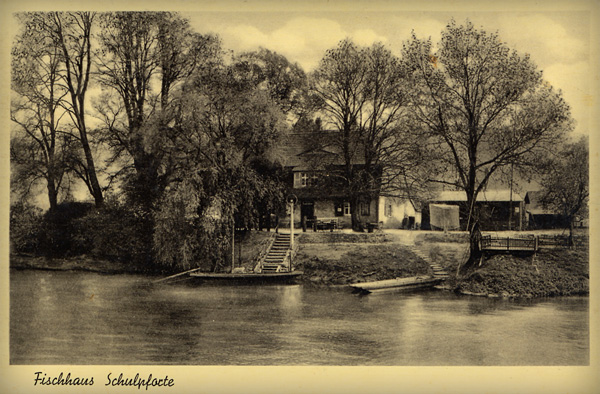

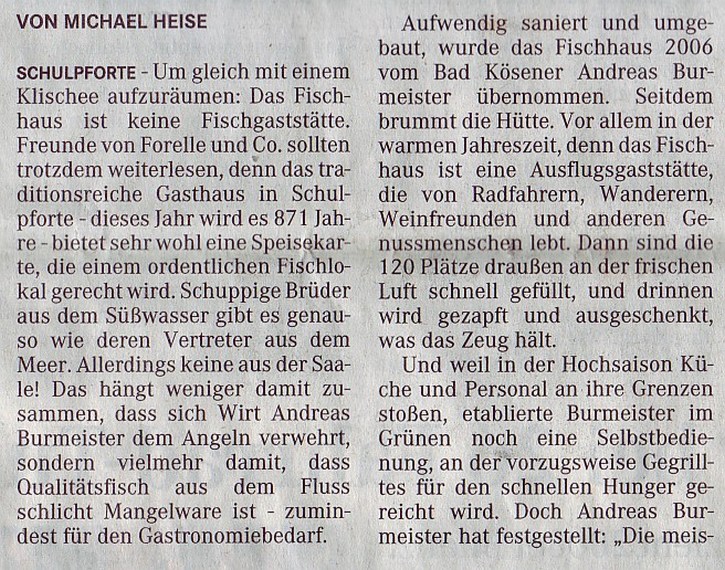

Das Fischhaus – ein Idyll am

Saaleufer

Klaus-Dieter Fichtner

Seit langer Zeit ist das Fischhaus – unmittelbar über dem Saaleufer zwischen der

Landesschule Pforta und dem Allerheiligenberg gelegen – ein gern aufgesuchter

Rastort. Man blickt hinunter auf den ruhig dahin strömenden Fluss, der sich hier

verengt und den auf beiden Ufern alter Baumbestand und Gebüsch säumen. Die

kleine Häusergruppe ist mit der Geschichte des Zisterzienserklosters St. Marien

zur Pforte und ihrer Nachfolgerin, der Landesschule, untrennbar verknüpft. Der

Ursprung der Besiedlung dieses Ortes ist lange vor dem Bau des Saaledammes zu

suchen, durch den die Grauen Mönche die Saaleauen vor den Unbilden der

Hochwasser schützen (1302).

Von Historikern ist die Vermutung ausgesprochen worden, dass an dieser Stelle

bereits Sorben ein festen Bau errichteten – befanden sich doch jenseits der

Saale die sorbischen Siedlungen Tauschwitz und Thesnitz, die später zu Wüstungen

verkamen. Zum Lebensunterhalt ihrer Bewohner gehörte sicher auch der Fischfang.

Belege können dafür jedoch nicht erbracht werden (vgl. Pahnke 1956, 48).

Boehme geht davon aus , dass das Fischhaus 1306 erstmalig erwähnt wird (Boehme

1893, 228 und 390), doch kann heute ein noch früheres Datum belegt werden. Eine

Urkunde des Naumburger Domes vom 24.April 1270 – unterzeichnet von Probst

Meinher und Dechant Dietrich – enthält den Passus:“[…] directe contra domum, que

domus piscariae nominatur […]“ (gerade gegenüber dem Haus, welches Fischhaus

genannt wird). (Pahnke 1954, 185).

Der Fischfang, zu dem das Kloster die Gerechtsame vom Kösener Wehr bis nach

Roßbach besaß, war ein wichtiger Teil der Wirtschaft der Mönche, ebenso wie auch

schon früh ein Fährbetrieb vermutet werden darf. Der Fischreichtum der Saale

wurde besonders in der Fastenzeit benötigt und diente später als willkommene

Einnahmequelle für den Handel des Marienklosters. Zunehmender Raubfang in den

sächsischen Landen veranlasste 1556 Kurfürst Moritz, eine Fischereiordnung zu

erlassen, die der Naumburger Bischof Pflug 1561 nochmals bekräftigte (Hoppe

1930, 49). Damit musste auch die Landesschule in Pforte diese Weisungen

beachten. So durfte im Frühling bis zum Tag Johannes des Täufers (24. Juni) nur

wochentags von Sonnenaufgang bis 11:00 Uhr gefischt werden; für die gefangenen

Fische war ein Mindestmaß festgelegt, die Geräte mussten bestimmten Vorschriften

entsprechen und wurden daraufhin überprüft. Die Saale und ihre Ufer durften

nicht verunreinigt werden. Selbst die Preise wurde reguliert: So kosteten im 17.

Jahrhundert ein Pfund Aal 3, ein Pfund Barsch oder Hecht 2 ½ Silbergroschen

(Hoppe 1930, 49).

In jenen Jahren wurden in der Saale 35 Arten von Fischen gefangen, darunter

Aale, Barsche, Hechte und Lachse. Von besonderer Bedeutung war der Lachsfang,

der jedoch nur unregelmäßige Erträge brachte. Ende des 16. Jahrhunderts

berichteten Chronisten, dass in manchem Jahr kein Lachs gefangen werden konnte.

Der Fischer im Fischhaus, dem allein das Recht zum Fang zustand, hatte jeden

gefangenen Lachs der Verwaltung der Landesschule zu übergeben, die ihn dann

verkaufte. Um den Lachszug flussaufwärts nicht zu behindern, war in das Kösener

Wehr schon in alten Zeiten auf der Mühlenseite eine sog. Lachstreppe eingebaut

worden, die bei allen nachfolgenden Veränderungen bis in die heutige Zeit stets

erhalten blieb.

Während große Lachse das Wehr übersprangen, benutzten die kleineren die

Lachstreppe. Eine Vorstellung von der Größe gefangener Lachse vermittelt die

Angabe, dass die Fische durchschnittlich 22 bis 23 Pfund wogen. 1579 wird von

zwei Lachsen berichtet, die zusammen 52 Pfund auf die Waage brachten. Zu Anfang

des 19. Jh. nahm der Ertrag des Lachsfangs zu, es wurden etwa 300 Stück jährlich

notiert.

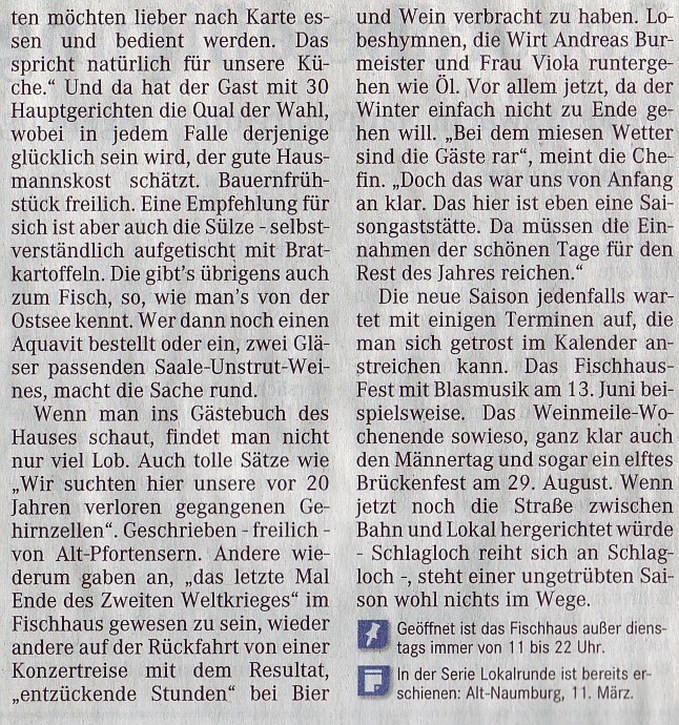

Mit Beginn des 19. Jh. rückte das Fischhaus auch in den Blickpunkt des

Unterrichtsgeschehens der Landesschule. Der von F.L. Jahn 1811 in Berlin

geforderte Turnunterricht stieß an der Pforte auf Interesse. Nach einigen

Irritationen wurde zwischen 1825 und 1832 Turnen als verbindliches Fach

eingeführt und in der Folge kam es 1834 auch zur Einrichtung einer

Flußbadeanstalt am Fischhaus. Nichtschwimmer bewegten sich in einem um zäumten,

gesicherten Badebereich – von ihnen respektlos „Stall“ genannt. Das Schwimmen in

der freien Saale wurde erst nach dem Ablegen einer Probe gestattet, die darin

bestand, dass der Schüler dreimal, ohne auszuruhen, die Saale durchquerte. Das

Bestehen dieser „Prüfung“ berechtigte zum Tragen einer roten Kappe und eines

Ehrenzeichens. Zu den Aufgaben des später (1854) geschaffenen Anmannstandes

(Vorturner) gehörte auch der Schwimmunterricht.

Aus dem Schwimmen am Fischhaus entwickelte sich das jährliche Turn – und

Schwimmfest der Landesschule mit Wanderungen in die weitere Umgebung. Um diese

Entwicklung haben sich besonders Dr. Euler und die Professoren Kern und Sagorsky

verdient gemacht.

(Göldner 1924,1).

Eine Gaststätte entstand im Fischhaus erst relativ spät. In den frühen Zeiten

der Landesschule besaß der Fischer keine Schankgerechtigkeit, dennoch wurde der

Verkauf von Getränken als Nebengewerbe betrieben. 1825 erfolgte durch den Rektor

ein offizielles Verbot, das jedoch ein Jahr später wieder aufgehoben wurde.

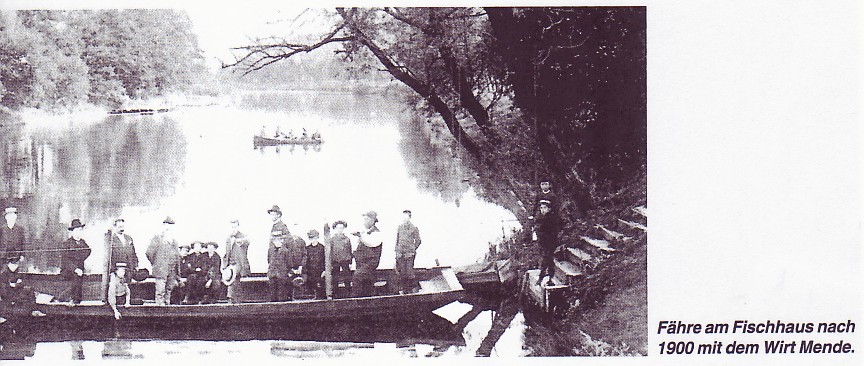

Somit kann man das Jahr 1826 als den Beginn der Gastwirtschaft bezeichnen, die

mit dem Fährbetrieb verbunden war.

Die Versorgung der Gäste erfolgte allerdings im Sommerhalbjahr. Offensichtlich

nahm der Zustrom von Besuchern aus der Landesschule und den umliegenden Orten

zu, so dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Fischhaus als Ausflugsziel

bekannt wurde. 1853 ließ der Rektor der Landesschule, Kirchner, zwei

Schrifttafeln mit lateinischen Texten anbringen, die sich auch heute noch dort

befinden und die auf die beiden Gewerbe Bezug nehmen. Die Holztafel über der

Haustür trägt den von Kirchner selbst verfassten Spruch:

Hic lare sub parvo tiliae piscator in umbra cymba aut quemque vehit

piscibus reficit.

(Hier im Hause, dem kleinen im Schatten der Linde, der Fischer, jeden

setzt er über im

Kahn oder labt ihn mit Fisch).

An der Giebelwand des Hauses ist auf einer größeren Holztafel ein Zitat aus

den Oden des römischen Dichters Horaz (65 v. bis 8 n. Chr.) zu lesen:

Plerumque gratae divitibus vices mundaeque parvo sub lare pauperum cenae

sine aulaeis et ostro sollicitam explicuere frontem.

(Die von den Reichen gewünschte Abwechslung und die frischen Speisen

unter

dem Dach der Armen, ohne Teppich und Purpurdecke, haben schon oft die

besorgte Stirn geglättet; freie Übers.)

Abgesehen von diesem dichterischen Bekenntnis zur bescheidenen

Gaststätte, hat sich das Fischhaus zu einem Treffpunkt der Schüler und vieler

ehemaliger Pförtner entwickelt, den Wanderer zog seine Gastlichkeit an, der

Spaziergänger konnte hier über die Saale setzen. Sein dörflicher Charakter mit

Backhaus, Stallung und Garten, mit Fischreusen sowie mit Fischgerichten und

selbstgebackenen Kuchen gab ihm seinen besonderen Reiz.

Nach 1945 kam das Fischhaus unter kommunale Verwaltung der Stadt Bad Kösen. 1976

wurde die Sanierung vorgenommen uns stilwidrig ein Sanitärtrakt angebaut, der

nun das alte Ensemble stört. Jahrzehntelang wurde die Gastwirtschaft von der

Familie Mende betrieben, die zugleich auch die Fischerei aufrecht erhielt. Ihr

folgte die Familie Böhmer. Bedauerlicherweise wurde in den letzten Jahren der

Fährbetrieb eingestellt. Nachdem verschiedene Neuanfänge im Ansatz

steckengeblieben sind, wird nun mit Unterstützung des ehemaligen Pforten –

Schülers Dr. Heimbürge 1997 ein Fußgängerübergang flussabwärts der Gaststätte

errichtet, an dessen Bau sich die Städte Bad Kösen und Naumburg beteiligen

wollen.

Die idyllische Lage des Fischhauses hat, trotz der in der Nähe durchbrausenden

Eisenbahnzüge und der nahen B 87, immer wieder Künstler angeregt, das Fischhaus

„festzuhalten“. Das 1925 von Max Lingner gestaltete Aquarell „Im Garten des

Fischhauses“ – das 1987 in der Kunsthalle in Bad Kösen gezeigt wurde – soll als

Beispiel dafür dienen.

Möge das Anwesen in den kommenden Jahren seinen alten Ruhm und seine

Gastlichkeit wieder erhalten.

30.08.2008

NTB 30.08.2011

NTB 06.05.2016

NTB 25.03.2023